【インタビュー】『アメリカン・アニマルズ』史上最も愚かな強盗犯たちは、なぜ一線を超えてしまったのか ─ 監督が語る真実の物語

「だって、どう考えても上手くいくわけないじゃないですか。」監督ですら、そう言う。全てを失うリスクがかかっているのだ。

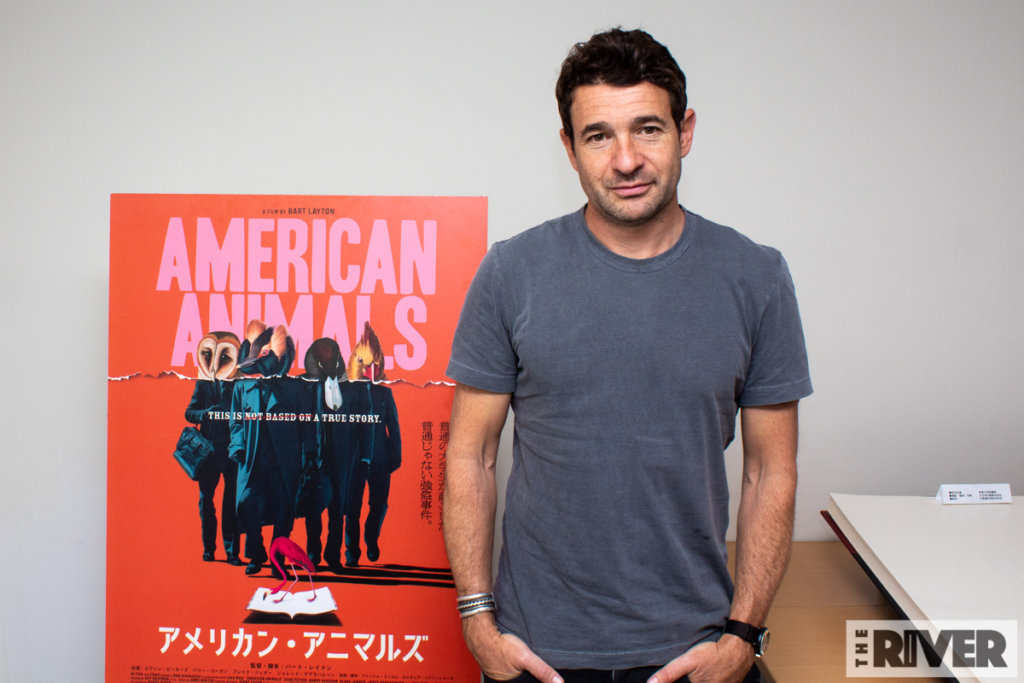

では、なぜ4人の若者はありえない強盗計画を企み、そして本当に実行してしまったのか。「彼らの動機を理解した途端に、これは非常によくある若者の物語なんだなと感じたんです。『特別な自分になろう』『大事に思われよう』『人の記憶に残ろう』ということが良しとされる、現実味のない文化に生きる今の若者です。」来日したバート・レイトン監督はTHE RIVERに説明する。

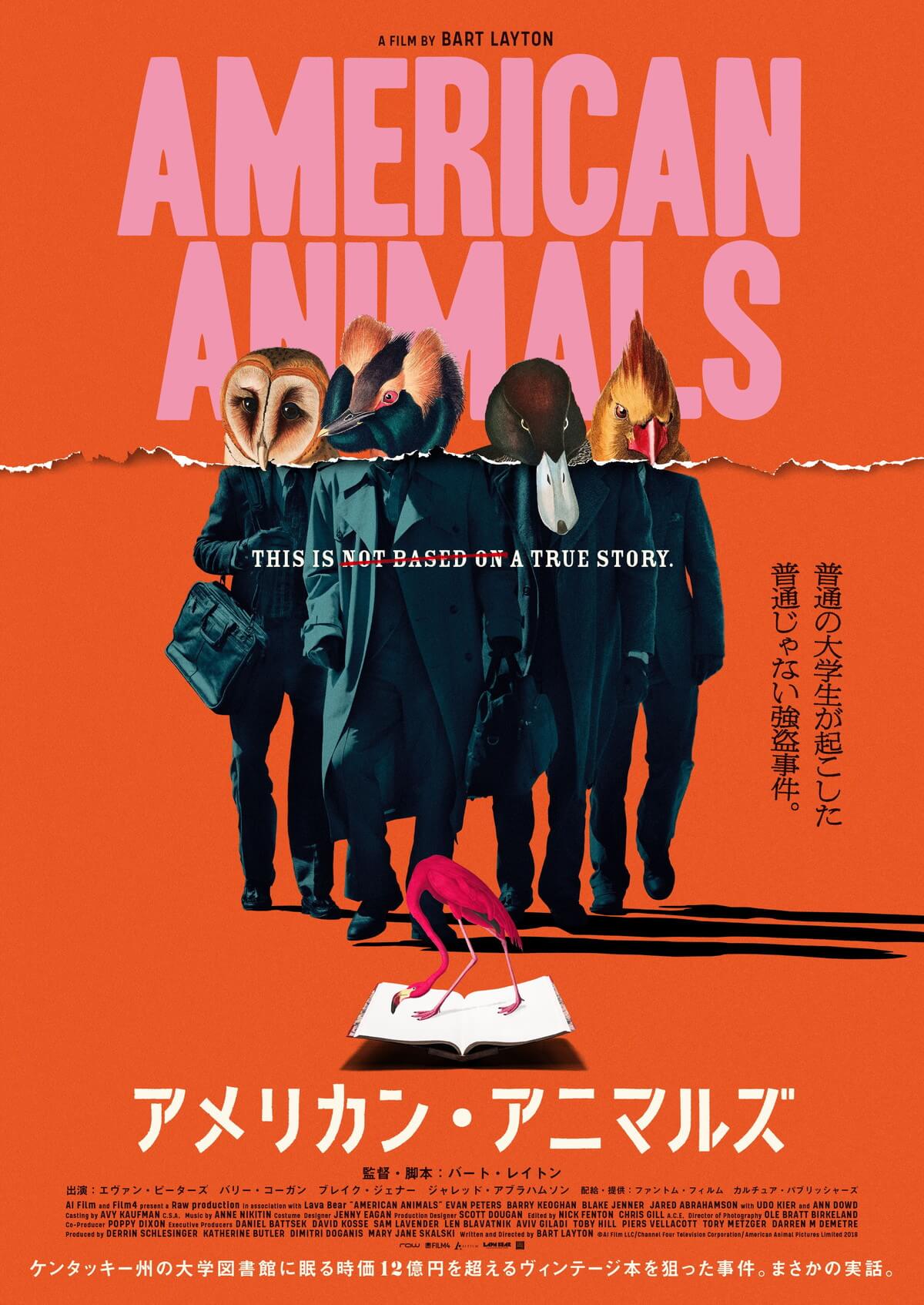

映画『アメリカン・アニマルズ』が、2019年5月17日より日本公開となった。「真実に基づく物語ではない。真実の物語である」と冒頭で宣言する本作が生々しく伝えるのは、2004年に実際に起こった窃盗事件。普通の大学生4人が、時価12億円のヴィンテージ本を狙って白昼堂々の図書館強盗を実行するという、アメリカ犯罪史上最も愚かな事件だ。ごく普通の大学生であるウォーレンとスペンサーは、『オーシャンズ11』『スナッチ』などの犯罪映画を参考に強盗計画を立て始める。

映画では、無謀すぎる計画に挑む4人をエヴァン・ピーターズ、バリー・コーガン、ジャレッド・アブラハムソン、ブレイク・ジェナーが演じるが、驚くべきことに事件の犯人たちも劇中に登場。当時について悔み、時に言葉に詰まりながらも証言を重ねていくという、ドキュメンタリー映画としてのレイヤーも重なってくる。

監督は、『The Imposter(原題)』(2012)などドキュメンタリー映画出身のバート・レイトン。今回が初来日で、「相撲を観に行きたい」と日本観光のプランも教えてくれたバート監督に、『アメリカン・アニマルズ』が試みたドラマとドキュメンタリーの融合や、実際の犯人たちが本作への出演を了承した理由について聞いた。

ジャーナリズムと創作の関係

──今作『アメリカン・アニマルズ』は、監督が飛行機の中で読んだ雑誌の記事が元になって製作されたそうですね。他にもクリント・イーストウッドの『運び屋』(2019)やベン・アフレックの『アルゴ』(2012)など、ジャーナリズムが映画製作の起点となるケースもあります。あなたにとって、ジャーナリズムと製作はどんな関係にありますか?

確かに、ジャーナリスト出身の良い脚本家は多いんです。ジャーナリズムはドキュメンタリーに近くて、兄弟って感じですね。でもジャーナリズムと脚本執筆は全く別物で、例えるなら離れた親戚かな。『運び屋』だって、どこまで真実なのかは分かりませんよね。麻薬カルテルの運び屋をやっていた老人は実際に存在したんでしょうけど、それ以外は創作という可能性もあるわけです。『アルゴ』も、実際の話は映画とは違います。「真実に基づく」というだけで。

実話からインスピレーションを受けることは多いでしょう。観客も、実話モノは好きですよね。作り物じゃなく、リアルに感じられるから。でも、「真実に基づく」映画にも製作プロセスはあるわけです。どこまでが本当に実話なのかは知りようがない。『アメリカン・アニマルズ』の場合は、実際の人物が登場して語るわけですから、本当に実話ですよ。

──『アメリカン・アニマルズ』の画期的なところは、役者たちによるドラマ部分と、実際の犯人やその家族が登場するドキュメンタリー部分が融合している点ですね。

泥棒映画としてエンターテインメント性を確立することも重要でしたが、ドキュメンタリー作品として、実話であるということも押し出したかったんです。これは本当にあった話で、決して映画の中で作られた話ではないんですよ、と。だからこそ観客は、登場人物により共感できるんです。

──とは言え、劇中には真実かどうか分からない部分も登場するじゃないですか。つまりあなたはこの映画で、真実に忠実であることがドキュメンタリー映画として必ずしも理想というわけではない、ということを問いたいのですか?

ワーオ、すごい質問だ(笑)。(しばし考えて)ドキュメンタリー作品の主たる目的は、出来うる限り真実に忠実であるよう試みることだと思います。でも、今作はドキュメンタリーではないんです。まったくもってドキュメンタリーではない。大部分がドラマであり、脚本も用意されている。でも全ては事実に基づいている。「真実に基づく実話」と謳われるどんな映画よりも真実に基づいていると思います。

この映画は、可能な限り真実に肉迫しています。しかし、真実とは証言に基づくものです。その証言が真実かどうかは分からないじゃないですか。人の記憶なんて不正確で、それこそドキュメンタリーではないので、コロコロ変わるもの。たとえば、あなたも小さい頃の記憶を持っていると思いますが、それってどこかで変わったかもしれないですよね。

この映画では、冒頭で「真実に基づく物語ではない。真実の物語である」と示されます。でも、それが真実かどうかは分からないわけですよ。

獄中からの証言と脚本執筆

──映画の大筋は実際の4人の証言に基づいて書いたそうですが、その証言こそ不正確な記憶に基づいているというわけですね。今作の脚本執筆のプロセスについて教えてください。

彼らが獄中から書いてくれた手紙を元に脚本を書いていました。出所してからは、会ってインタビュー。そこで初めて聞く証言がポロポロ出てきたので、脚本に戻って書き直しました。プロセスとしてはかなり異端だったと思いますよ。普通のドキュメンタリー作品なら脚本なんて書きませんからね。ドキュメンタリー作品とは、すなわち観察ですから。脚本ナシのリアルなもの。言って欲しい事の指示なんて出来ませんし。ただカメラを回して、そこで起こることを観察するのみです。『アメリカン・アニマルズ』のドラマ部分では脚本を書きましたが、実際の4人の登場部分は一切脚本ナシです。

──つまり、監督にとって今回は脚本を書くのも初めてだったわけですよね。チャレンジングでしたか?

かなりチャレンジングでした。

──恐れもありましたか?

ありました。最初の頃は、自分が何をやってるのか分からなかったですね(笑)。だから知人の脚本家たちにアドバイスを貰いましたよ。サンダンスにラボがあって(スクリーンライターズ・ラボ)、そこで幸運なことに、素晴らしい脚本家たちに出会ったんです。

──この題材を映画にする時、おそらく人によってはコメディ風に撮ることもできたと思います。監督はシリアスで悪夢風に仕上げましたね。

そうです。シリアスに仕上げて、観た人に考えを起こさせる知的な作品にしたかったからです。コメディは僕のスタイルではなかったので。

なぜ犯人たちは出演できたのか

──実際の4人もこの映画を観たんですか?どんな反応でしたか?

この映画を観て、彼らは安心していました。本当に安心していましたよ。彼らには恥ずべきことが沢山あって、今でも恥ずかしいそうです。両親や家族の顔にも泥を塗ったでしょう。すごく後悔していました。でも、映画が事実に忠実で正確だったと安心していました。

──そもそも、よく4人に出演してもらえましたよね…。

彼らが獄中にいる頃から、時間をかけて文通しましたからね。手紙を通じてお互いの事を知っていきました。

──最初は断られませんでしたか?

断られました。最初は疑われましたしね。だから時間をかけて信頼してもらって、教訓になるような映画を作りたいというコンセプトを理解してもらいました。

──信頼してもらえるまで、どれくらいかかったんですか?

確か、1年くらいですね。

ポスターの裂け目が意味する「一線」

──ところで、なぜこの映画のタイトルは『アメリカン・アニマルズ』で、彼らはアニマル(動物)と呼ばれるのですか?

彼らが盗もうとした本※がアニマル(鳥)についての本だったというのもありますが、彼らの若気の至りがアニマルのようだからです。

※4人が盗もうとするのは、オーデュボンの巨大な画集「アメリカの鳥類」。

──劇中に登場する本と図書館は本物ですか?

本はレプリカですよ。本物は何千万ドルもするので借りられません(笑)。劇中に登場する図書館は実際の現場とは違いますが、実在の図書館です。かなり手を加えました。セットをゼロから建てるわけにはいかなかったので、アメリカの大学にある図書館を利用させてもらったんです。でも、そこには特別展示室がなかったので、その部分は作りました。

──本作のポスターは、4人の身体に紙の裂け目が走っていて、その上部分がアニマルになっています。この裂け目にはどんな意味があると思いますか?

彼らが盗もうとした「本」の比喩でもありますが、それこそ「一線」を意味していると思います。若くて恵まれた若者が、アニマルになってしまう一線です。

──ドキュメンタリー映画出身のあなたは、今作でドラマ部分の撮影も経験されました。今後はフィクションの作品も撮るおつもりは?

撮りますよ。次の作品はフィクションなんです。まだお話できません(笑)。僕の他に共同脚本家がいて、とある書籍が原作です。楽しみにしていてください。

映画『アメリカン・アニマルズ』は2019年5月17日(金)新宿武蔵野館、HTC渋谷ほか全国ロードショー。なお、バード・レイトン監督と語った本作のネタバレトークは以下記事にてお楽しみ頂きたい。

『アメリカン・アニマルズ』公式サイト:http://phantom-film.com/americananimals/