実は怖くね?ガッカリ邦題シリーズ『素晴らしきかな、人生』が、「意味がわかるとミステリー」である3つの理由

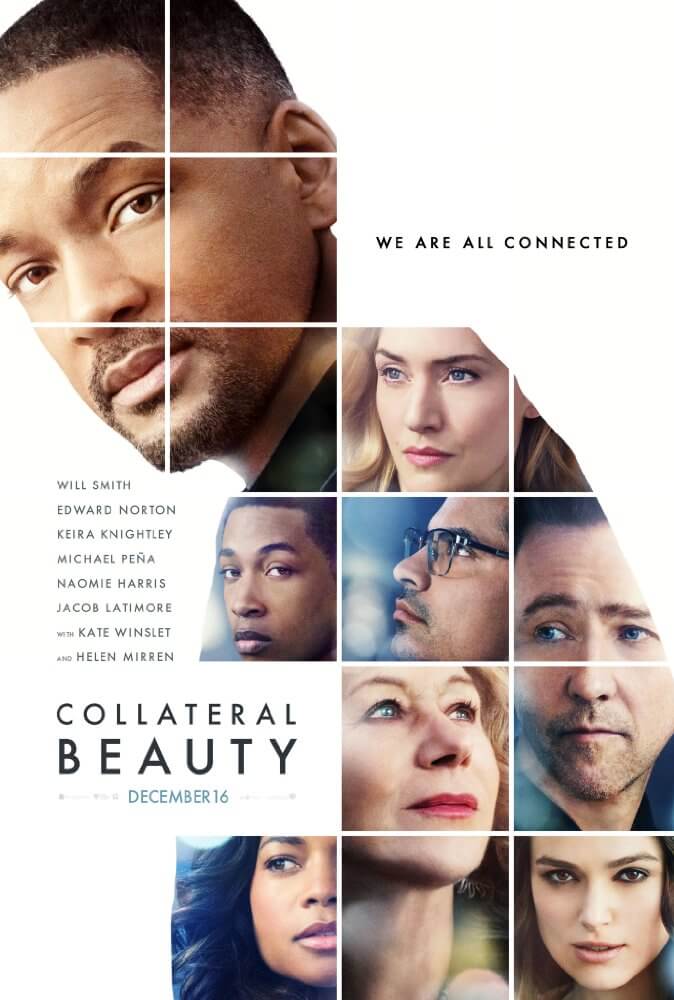

まず、この映画を語るに際しては、『素晴らしきかな、人生』という邦題と日本人好みに装飾されたビジュアル・イメージの話題を避けて通ることはできない。

何と言っても今作は、キラキラ女子のフェイバリット・ムービー、『プラダを着た悪魔』のデヴィット・フランケル監督作。そして、アクション映画のほかにも『幸せのちから』とか『最後の恋のはじめ方』とか『7つの贈り物』とか、言っちゃあ悪いけど、まあ無難に感動できる「置きに行ったヒューマンドラマ系」によく出てる印象も強いウィル・スミス主演というだけあって、今作は原題の「コラテラル・ビューティー(Collateral Beauty)」から『素晴らしきかな、人生』という、これまた「だいぶ置きに行ったな」と思わせる邦題が与えられる。

おまけに、解釈の余地を許すかのような、白を基調として含みを持たせる本国イメージ・ビジュアルから一転、日本では「この冬、愛が見つかるギフトをあなたに」という、JAバンク冬のキャンペーンみたいなコピーと一緒に、作品には一切関係のない謎の赤いリボンでゴテゴテにラッピングされている。ウィル・スミスの身体には登場人物らがコラージュで配列されていて、ことさら『ラブ・アクチュアリー』のような「ホリデーシーズンのほっこりラブロマンス」をあえて想起させるように仕上げられている。(元のポスターでは、ウィル・スミスの立ち姿を四角形で細分化したデザインになっているが、日本人ではそこにドリーミーな背景を付け加えたため、ウィル・スミスの耳がエルフ族のように切れて光り輝いているのも面白い。)

さらに本邦題は、1946年の名作『素晴らしき哉、人生!(原題:It’s a Wonderful Life)』をコスりに行ったため、映画愛好家の反感を買うことになってしまった。同作はアメリカ映画史上に残る名作として今なお語り継がれており、「たまたま被った」では済まされない事案とされる。両作ともホリデー・シーズンのニューヨークを舞台にしていることから、リメイクかと勘違いする人も多いほど、意図的であることは明らかだ。ね、悲しいよね。

やっぱり、原題ではいけないんでしょうか

もちろん、原題ママの「コラテラル・ビューティー」では何のこっちゃわからず、「素晴らしきかな、人生」という邦題ではじめて作品のイメージを持ってくれる観客もたくさんいるはずだ。でも、本当に原題ではいけなかったのだろうか。

そもそも、”コラテラル(Collateral)”には、“付帯的な、二次的な”という意味を持つ。”Collateral Beauty”には、“美徳”や”すばらしいもの”が、あることを起点に周囲に二次的に広がっていく、という意味が込められている。作品に登場するドミノ倒しはその暗示だろう。ちなみに原題”Collateral Beauty”は劇中でもセリフとして登場するが、字幕では「幸せのオマケ」として訳されていた。

邦題『素晴らしきかな、人生』は、永遠に英語が苦手な僕たち日本人にとって馴染みのない英単語”コラテラル”に配慮してかとも推測できる。だが、戦闘における“副次”被害を描いたアーノルド・シュワルツェネッガーの『コラテラル・ダメージ』(2002年)や、善良なタクシー・ドライバー(ジェイミー・フォックス)が殺し屋(トム・クルーズ)の“巻き添え”で暗殺稼業に加担させられる『コラテラル』(2004年)は原題通りに日本公開されている。それでも、やっぱり『コラテラル・ビューティー』では訴求力に欠けるだろうか…。これ以上は好みの問題なので、何も言うまい。

それにしても、『素晴らしきかな、人生』の邦題と、『ラブ・アクチュアリー』じみた、ほっこりホリデー・ラブロマンス風のビジュアルイメージは、ある一定の観客…とりわけ男性客を遠ざけているように思う。事実筆者も、「あぁ、またウィル・スミスが置きに来たか」「『この冬、愛が見つかるギフトをあなたに』…また愛とかギフトとかそういうやつなんだね」と、スルーを決め込んでいた。公開しばらくが経って、ネットでのレビューを確認する限り悪くなさそうだったので鑑賞に出掛けた所、この作品はビジネスマンやお父さんにこそ観て欲しい内容となっていた。そして、「いい映画だなぁとしみじみ半分、狐につままれたような気持ち半分」の鑑賞感の、不思議な映画であることがわかった。

よく考えたら恐いかも…実はミステリーなのでは

「やっぱり、『素晴らしきかな、人生』っていう感じの映画ではなかったな」という思いを強める一方で(だって映画を観たら、「人生って問題だらけで時に素晴らしくないよね、それでもなんとかやっていこうよ」という印象を受けるはずだからだ。人生って素晴らしい!とウルフルズばりに手放しで喜ぶような代物ではない)、本作は実はとってもミステリーなのではないかと思う。“感動のヒューマンドラマ”という顔をして、映画の最後までお利口さんめいたトーンで伏線を回収しながらドミノのピースを綺麗に倒していくのだが、よく考えたら実はむっちゃ怖くね?みたいな”コラテラル”な解釈も出来る。「いやいや、さすがに言い過ぎだろ」と言われるかもしれないが、若干『シックス・センス』や『シャッター・アイランド』にも通ずる面がある気がするのだ。

前置きがすっかり長くなったが、ここからは『素晴らしきかな、人生』がミステリー映画である3つの理由を語る。

【注意】

この記事には、映画『素晴らしきかな、人生』に関するネタバレ内容が含まれています。

—–

—-

—

—

–

1:ハワードはずっと正気であり、初めからすべてわかっていた

ウィル・スミス演じるハワードは、劇中で娘を失ってから、喪失感に打ちひしがれ、心を閉ざした男として描かれる。外界との接触を遮断し、日がなドミノに1人勤しみ、夜は自転車を漕ぐか、部屋に引きこもっているかという生活。同僚の問いかけにも答えず、差し入れられた食べ物にも手を付けない。

ハワードの同僚、ホイット(エドワード・ノートン)、クレア(ケイト・ウィンスレット)、サイモン(マイケル・ペーニャ)の3人は、強硬手段に打って出る。ハワードが自らの世界に閉じこもり、周囲とは別の現実の中で生きているのなら、ハワードにとっての現実に我々がチャンネルを合わせようと試みるのだ。ホイットらは、ハワードが「愛」「時間」「死」の3つの概念に向けて手紙を書いているという情報をキャッチすると、この概念の擬人化を劇団役者に演じさせ、ハワードに迫るよう画策する…。

このアイデアは、ホイットの認知症の母との対話によって得たアイデアだった。母の虚言をいちいち正したりせず、あえてとことん付き合った方がお互いに楽だと言う。実際に認知症患者との会話においては、相手の発言を否定せずに肯定することが大切とされているそうだ。ホイットの母との対話は、微笑ましい反面、母の症状と、回復の道が閉ざされていることを認めているという点で、辛く残酷である。

しかし筆者は、ハワードに限ってはずっと正気だった可能性があると主張したい。探偵によって撮影された、街中で1人で喋っている映像を見せられた時はさすがにうろたえた様子だったが、ハワードは完全に心を閉ざしていたわけではなく、そのためホイットらの作戦も初めからバレれていたのではないだろうか。

筆者が、ハワードがずっと正気だったと考える理由は4つある。

1-A:丁寧に、根気強くドミノを組み立てることができる

劇中でも象徴的に登場する、ハワードのオフィス内のドミノ。四方八方、さらには立体的に組み上げるなど、その腕前と空間認識能力はなかなかのもの。

しかし、ドミノとはそもそも初めから崩すことを前提として組み上げるものだ。さらに、相当のエネルギーを要する。

もしハワードが完全に心を閉ざし、無気力となっていたなら、いずれ崩さなければならない虚しいドミノに、凄まじい根気と集中力を発揮することが本当にできるだろうか。劇中では5日かけて組み上げたと語られていたが、5日間もドミノに没頭するというのは、少なくとも精神がいくらか健全でないと成せないヘビーワークのではないだろうか。

オフィス内でドミノに没頭するのもいささか不可解である。いくつかのテーブルを占拠し、隅々まで神経の行き届いた城や巨壁はカラフルで、いやが上にも目を引く。おまけに、ガラガラと大きな音を立てて崩れるドミノを背に、ハワードはオフィスから立ち去ることでフロア中の注目を得ている。

あなたが職場で一番悪目立ちしたいのなら、デスクで巨大なドミノの城を組み上げ、勤務中に音を立てて倒せばいいだろう。ハワードの行動からは、彼が本当に殻に閉じこもっていたわけではないと推測させられる。

1-B:明るい色を使うことができる

さらに、並べていたドミノの色彩感覚もいたって正常である。ご覧のように、複数の色が鮮やかに交差し、色の配列にも一定の規則性が見られる。

うつ病患者は、次第に色彩感覚が鈍っていくというが、ハワードの精神が正常でないのだとしたら、なぜ色彩感覚を失わずにいられようか。もしも深い悲しみから世界に絶望したままドミノを並べるのだとしたら、黒やグレー以外の色を上手に並べられるのはなぜか。

1-C:目立つ服装を好む

色使いで言うと、ハワードの服装もおかしい。心を閉ざしたとき、世界から消えたい、誰にも見られたくないという自己否定感に駆られるはずだ。にもかかわらず、なぜハワードは目を引くオレンジの蛍光色のパーカーを着ていたのか。心を閉ざしたハワードにとって、ジャケットの下からのぞく明るいオレンジは、まるで徹夜明けの朝日のように目に痛く、不愉快に刺さるはず。

おまけに、ハワードが赤いニット帽を被っていたのも少し気になる。身体を隠したいという意味で帽子を被るのはわかるが、であればフードやツバのついたキャップなどで、目元を隠したいと自然に思うはず。ニット帽では、内に抱えた悲しみをニューヨークの青空からは隠せないのである。(しかも、室内や地下鉄では脱いだりする。)

1-D:最低限のコミュニケーションは取れている

ホイットとエレベーターで一緒になったとき、ハワードを気遣うホイットの問いかけに首を振るなどしてコミュニケーションを取っていた。しかし、心を完全に閉ざした状態であれば、イエス/ノーすらも意思表示ができないものだ。口を固く結び、首を縦にも横にも振らず、無言のままエレベーターから逃げ去るはずである。だが、ハワードはあたかもSOSを出すかのように、ノンバーバルコミュニケーションを図っていた。

きっかけを待っていたハワード

以上のことに加え、グループ・セラピーを窓の外から何度も眺めていたように、ハワードは心の中で再起の意志を持ち続けていた。しかし、自ら膝を叩いて立ち上がるほどの体力が残されていなかったのだ。

たしかに、ウィル・スミスの覇気のない演技は見事だった。頭髪には白髪が混じり、重い隈が目元を縁取り、何か喋るかと思えば何も喋らない。ハワードの心の扉がひとまず閉ざされていたのは事実だろう。だが、彼は鍵穴をセメントで埋め固めるようなことはしていない。むしろ、いつも扉の側で鍵穴に耳を当て、誰かがここを通り、自分にとって心地よい形の鍵でこの扉を開いてくれるのをひたすら待ち続けていた。他者に救いを求めていたのだ。

ホイットはハワードがある種の精神錯乱状態にあると考え、擬人化した「愛」「時間」「死」によるアプローチを思いつくが、ハワードはずっと正気であり、現実と幻想を見分けるだけの冷静さと思考能力は失っていなかった。かつては巨大広告代理店の共同経営者を務めただけの切れる頭の持ち主である。彼らの芝居は初めからお見通しだったろう。

2:ハワードを統合失調症に仕立て上げようとする狂気の同僚

にもかかわらず、ハワードを統合失調症か何かに仕立て上げ、それを盗撮した映像を物的証拠とし、彼を社会的に抹殺しようとする同僚の魂胆こそが、『素晴らしきかな、人生』を陰鬱なミステリーたらしめる最大の要素である。

ハワードは(少なくとも劇中で医師や専門家による一切の診断を受けていないという意味で)病人ではない。上述した理由に加え、レストランでもりもり食事をしていた点から食欲は衰えていないこともわかるし、自転車走行による運動習慣も維持しており、(ウィル・スミスのせいだけど)シャツの下に隠しきれてない隆々とした健康的な筋肉がハワードを健康体の男として象っている。まぁ、極度の寝不足で目の下の隈はひどいが、それ以外は言うほど不健康ではなかったのだ。

そんなハワードを、認知症の母と混同し、ありえるはずのない「愛」「時間」「死」の擬人化によって本格的にハワードのメンタルを殺しにかかるホイットらの行為といったら、狂気以外の何者でもない。探偵を雇ってそれを盗撮し、CGで役者の姿を削除することによって、あたかもハワードが街中で空虚に向かってひとり喋っている風に仕立て上げようとするとは、悪趣味の極みである。さらにタチの悪いことに、彼らをそう駆り立てさせるモチベーションは、友情や善意が100%を占めていたわけではなく、いくらか”カネ”が介在していた。

非人道的なハワードの作戦の最中、クレアは良心の呵責を抱き続け、ついには耐えられなくなってハワードにネタバラシをする。落ち込んでいる人を騙し続け、ついに仕掛け人が泣きながら「もう耐えられない、終わりにしよう」と吐き出さなければならないほどに悪趣味なドッキリ、きょうびフ◯テレビでも放送しないだろう。少なくとも、本作は「この冬、愛が見つかるギフトをあなたに」という面構えの作品とはちょっと違う、ミステリーな一面があると思わないだろうか。

3:偽善が最も残酷な行為として描かれている

数々の大人たちが束になって実行された狂気と無礼のドッキリ企画だが、それでもホイット的には良かれと思ってやっている部分がある。『素晴らしきかな、人生』は、その”良かれ”が当人にとってどれほど辛く残酷なものであるか、他人への助けは本当に助けになるのか、という深奥な裏テーマがあるように思う。

グループ・セラピーの場面で、息子を病気で亡くした女性が「死が近い息子に、”もうすぐ家に帰れるよ”なんてうわ言を言った看護師がいた。誰がそんな残酷なことを!」と怒りと悲しみで涙ながらに回想するシーンがあった。このエピソードは、偽善的で安易な良心を持つ観客の頬をビンタし、ヒリヒリと痛みを引きずらせる。あなたの目の前に、明らかに死が近い子供がいて、何か言葉をかけなければならない状況であったとき、おそらく気持ちを落ち着けさせるため、あるいは少しでも希望に賭けなければならないという気持ちから、「大丈夫だよ」「きっと良くなるよ」と声をかけるかもしれない。しかし、このエピソードによれば、その気持ちは偽善以外の何者でもなく、その偽善こそこの世界で最も残酷な”おせっかい”なのである。

もっとも、このエピソードで子供に「もうすぐ家に帰れるよ」と声をかけた看護婦は、偽善というより仕事上の義務として発したのだろう。もしかしたら、これまで同じような状況において、同じような言葉をかけていたかもしれない。その時は、天使の迎えが近い患者にささやかな安らぎと笑顔をもたらすことが出来ていたのかもしれない。

しかし、『素晴らしきかな、人生』の世界では、そんなおせっかいは相手または相手に親しい人を怒り震え上げさせる”残酷な無関心”として描かれるのである。ハワードだって例外ではない。『愛』『時間』『死』の擬人化である役者が彼に迫ったとき、ハワードはいつだって本当に嫌がっていた。もうやめてくれ、放っておいてくれと必死に伝えようとしていた。それなのに仕掛け人側は、うまくいっていると裏でコソコソ喜び、『死』役のババアなんて「私の演技が通じたわ!」「誰も知らない、観客も拍手もない劇なのよ」などと能天気にのたまわっていた。人がいやがることをするのはよくないとおもいます!

ゾワっとするラスト

『素晴らしきかな、人生』ラスト数分は、あたかも「すべてが繋がった!」みたいな、爽やかな涙を誘う体(テイ)で、お利口さん風に結ばれていくが、ここまで述べてきた「冷静に考えたらお前らめちゃくちゃ怖いことやってるけど大丈夫か?」なポイントを踏まえながら振り返ると、”オチ”もだいぶ恐ろしい。『愛』『時間』『死』は実は本当に人間ではないことが示唆されて終わるが、では同僚3人に見えていたのって…とか、ハワードはそもそも奥さんの存在を完全に忘れていたのか、それで奥さんはずっとどんな気持ちで劇中彼に付き合っていたのか、それって残酷どころのレベルじゃねえだろと、『意味がわかると恐い話』みたいな恐ろしい考えオチを、さも「この冬、愛が見つかるギフトを…」みたいなスタンスをリボンでラッピングして「ね、泣けるでしょ?」とか言いながら渡してくるんだから、筆者は狐につままれたような顔をしながら劇場を出ることになった。

たしかに今作は、置きに行った系のホロリとさせられるヒューマンドラマらしさ満点である。さんざん書いたが、それなりにウルっと感動させられた。しかし、後になって考えれば考える程、実はすごくダークだったなと違和感を抱かされる。(この違和感とは、そこまで悪い意味で言っているわけではない。)

「アレはどういうことだったんだろう、あ、ということはアレもそういうことか」と、伏線が次々と解明していく感覚があり、ドミノ倒しのような作品だった。それは、「実はミステリー」ということに気付いた途端、ドミノのピースがガラガラと音を立てて崩壊していくからだ。

素晴らしきかな、人生:©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT, LLC