ロバート・ロドリゲス監督「イマジネーションに予算制限はない」 ─ 映画『ドミノ』と信念

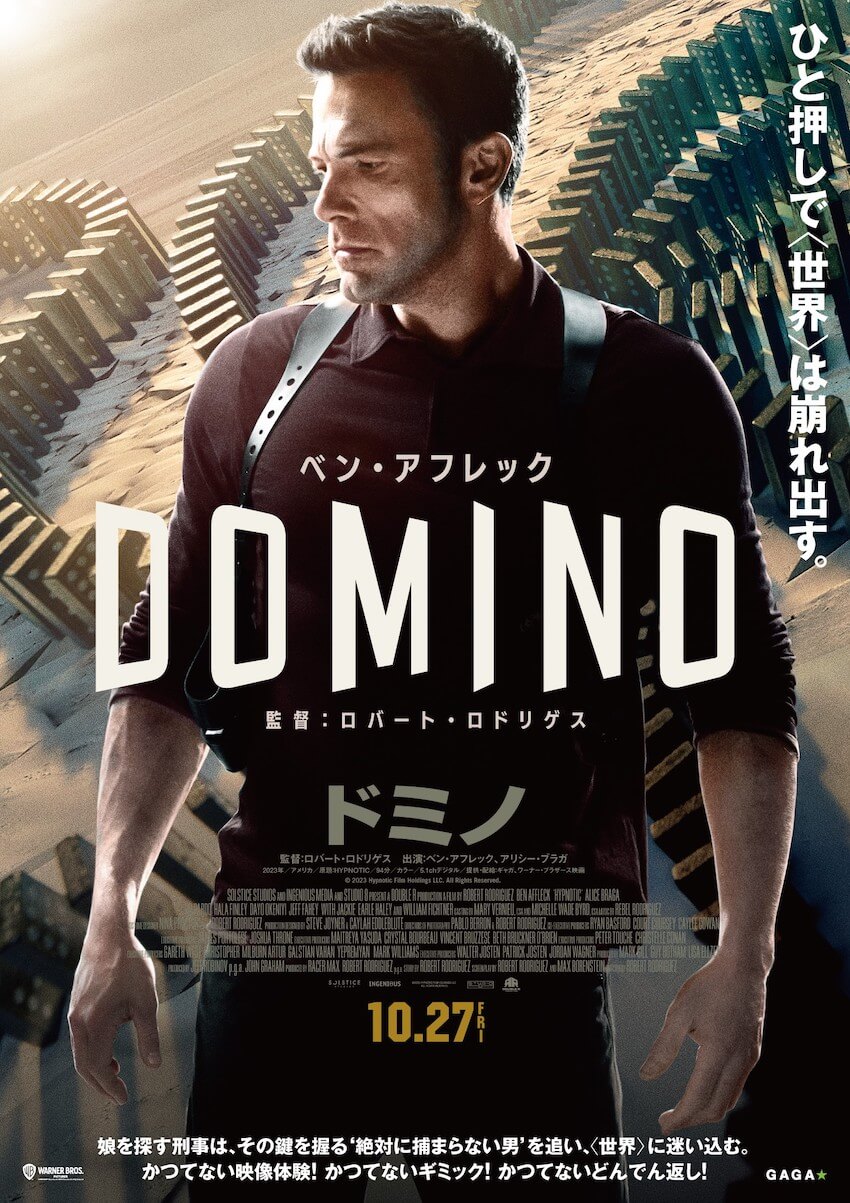

“どんでん返し映画”の新たな注目作、『ドミノ』が2023年10月27日よりついに公開となる。主演は“選ぶ脚本にハズレなし”のベン・アフレック、監督はテキサスのロバート・ロドリゲスだ。『グラインドハウス』(2007)『プラネット・テラー in グラインドハウス』(2007)や『マチェーテ』(2010)といったタランティーノとのB級映画から、ファミリー向け『スパイキッズ』シリーズ、ハードボイルドコミックの映像化『シン・シティ』シリーズ、日本の漫画の実写化『アリータ:バトル・エンジェル』と、幅広く手がけるヒットメーカーである。

白昼の公園で突然姿を消した娘を探す父は、その鍵を握る“絶対に捕まらない男”を追い、現実と見紛う〈世界〉に踏み込む。次々にハマっていくどんでん返しのドミノの連鎖。待ち受けるのは、想像の3周先を行く驚愕のラスト。もう1度観たくなる、世紀のアンリアル・エンターテインメント超大作だ。

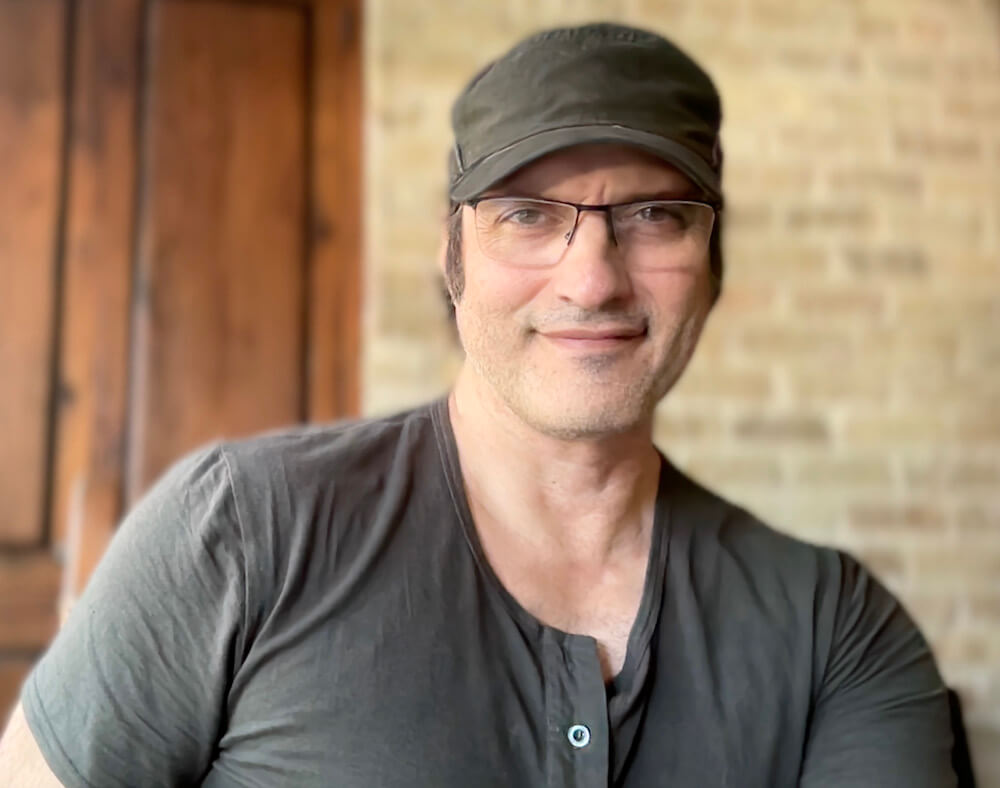

THE RIVERでは、ロバート・ロドリゲス監督にZoomで単独インタビュー取材を敢行。『ドミノ』制作の裏話は、『シン・シティ』の秘話や、監督のクリエイティブ・モットーにも及ぶのだった。

映画『ドミノ』ロバート・ロドリゲス監督 単独インタビュー

──非常に独創的で、何層にも入り組んだストーリーが素晴らしかったです。なんでも、本作の構想は2002年ごろからあり、約20年越しにようやく完成したということですね。物語にはいくつものツイスト(ひねり)がありますが、まず結末ありきで考えたのでしょうか?ストーリーを組み立てたプロセスが知りたいです。

ロバート・ロドリゲス:まず、タイトルを決めるところから始めました。僕はヒッチコック映画を観て育ったのですが、ある時、DVD版で再リリースされたので、まとめて観直していたんです。そこで、改めて『めまい(Vertigo)』を自分の中で再評価していた。その時に、『Vertigo』っていう一語のタイトルが、なんかいいなぁと思って。それから『Pshyco(サイコ)』、『Spellbound(白い恐怖)』、『Frenzy(フレンジー)』も。

そこで、自分もヒッチコックのような、仕掛けがたっぷりある映画を作りたいと思うようになった。もしも彼があと10本映画を作っていたら、彼が思いついていたであろう、一単語のタイトルってなんだろう?と考えた時に、『Hypnotic(※この映画の原題)』がパッと思い浮かんだんです。

それが自分でも気に入ったので、このタイトルにはどんな意味があるだろう?と考えていった。よし、絶対に捕まえられない男ということにしよう、と。それがウィリアム・フィクナーが演じたキャラクターです。彼に会っても、銀行口座や車だけ奪われて、「彼と会った」という事実しか思い出せなくなるような。そんな男を、ジェームズ・スチュワートやケーリー・グラントのようなヒッチコック映画のキャラクターが追っていたらどうだろう、と。

そして、それが個人的な理由によるものであったことや、目にみえる全てが現実ではないことが、次第に明らかになっていくというストーリーです。それが当時考えていたアイデアの核で、それから5〜8年くらいかけて、もっと家族にまつわる物語にしたいと思うようになっていきました。

結末に関していうと、思いついたのは(最初の構想から)何年も経った後のことです。このストーリーで僕にとって本当に大切なものは何かを見出した時に、全てがバチっとハマっていった感じ。そういうわけで、これだけ長年温めることになりました。

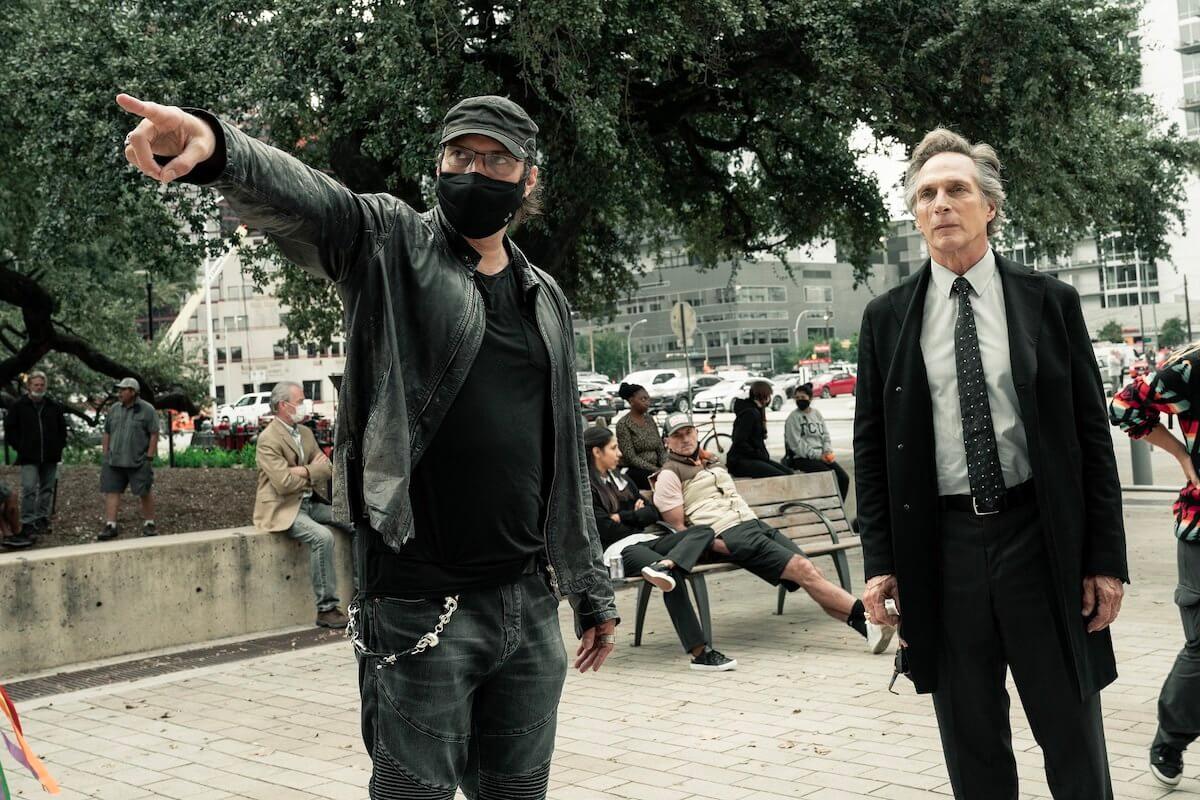

実は本作、2015年の時点で着手するつもりでいたんですが、その時に『アリータ』のお話をいただいたので、4年ほど先延ばしにしたんですね。それからまた延期することもあったのですが、気に入っている企画だったので、ずっと気にかけていました。ついに完成させることができてとても嬉しく思います。そして、いざ作り始めると、理想的なキャストが揃ってくれました。ベン・アフレックにアリシー・ブラガ、ウィリアム・フィクナー……。もしももっと早くに制作していたら、このキャストは得られなかったかもしれません。だから結果的に最高のタイミングになったと思います。

──ある時には脚本を売却して、別の人に監督をやってもらおうと考えていたそうですが、結局ご自身で監督をするようになった理由は?

一番最初にアイデアを思いついた時は、製作できることにワクワクしていたんですが、そこから煮詰まったというか。その時すでに、『シン・シティ』など別の続編企画をたくさん抱えていたので、これは当分取りかかれそうになさそうだということで、だったらもう売却してしまおうと。脚本だけ完成させて、譲渡して、他の誰かに任せようと思ったんです。

ところが、自分で夢中になれないものを書き上げるのは難しくて。だから、何年もかけて、ただ売るためのもののために時間を費やすのはやめよう、時間を使うのは、自分で作る作品のためだけにしようと考えたんです。そこから、じゃあどうやってこの脚本を自分で完成させられるかと考えられるようになった。

僕の他の作品とは全然違うと思います。他の作品は全て夢想上のロジックと言いますか、例えばギターケースからミサイルが飛んだり、マシンガン女が出てきたり……(笑)。“How(どうやって)”がどうでもいいような映画です。サイエンスは無関係(笑)。子どもがスパイになって、ジェットパックで空を飛び回るのもそうです。ドリーム・ロジックです。

しかし『ドミノ』はそうではなくて、非常にスリラー的で、観客もスリラー要素を求めることはわかっている。だから時間はかかるだろうと思いました。僕の中ではかなり違ったアプローチを取ったというわけです。

──『ドミノ』はクリストファー・ノーラン監督作品っぽいとの指摘もあります。僕自身、予告編映像で街の景色が捻じ曲がっていく映像を観た時には、『インセプション』のようだと思いました。

僕はクリスの大ファン。そして彼もヒッチコックの大ファンです。彼の映画はいつも、ヒッチコックらしさを最高の形で描いていると思います。たくさんの仕掛け、いくつもの紆余曲折。視覚的にも圧倒されます。そういったトリックが本作にもあります。例えば本作の序盤で、『デスペラード』の引用が聞こえてくる。それが隠されたヒントになっているんです。

──あなたは「大きなアイデア、小さな予算」を好むそうです。僕は映画製作については門外漢ですが、もしも自分がフィルムメーカーだったら「アイデアはあるが予算がないから作れない」と言ってしまうと思います。しかしあなたは、予算を小規模にしてクリエイティブコントロールを握るのが良いと話しています。

小規模な製作スタイルが好きなんです。その方が干渉がない。例えば資金提供を受けると、その金額が大きければ、出資者から「こういうエンディングにしてくれ」とか「この役者を起用したい」と求められることもある。もちろん出資者としては、投じたお金を回収したいのですから、それは当たり前のことです。

でも、低予算とビッグアイデアなら、そうはならない。『シン・シティ』の製作費を控え目にしたのも、そういう理由です。映像を白黒にして、背景もコミックのようにシンプルにしたかった。そうすれば(製作費を節約して)大物キャストを集められると考えたのですが、結局それも大金を費やす必要はなかった。低予算にしたことで(外部の干渉を最小限にして)、ボイスオーバーをやったり、三章に分けたり、白黒にしたりすることができた。スタジオから「カラーにしてくれ」と言われることなくね(笑)。そうやって自由を得て、やりたいことをなんでもやるんです。

例えば、『スパイ・キッズ』の「子どもがスパイ」というのもビッグアイデアです。より個人的なもの、より手作り感のあるものにすることで、より多くのことから逃れることができるのです。アイデアを思いついた、しかし資金がない。だからといって、何もそれを製作委員会に持ち込む必要はないのです。大きなアイデアがあるが、資金がない。だからといって、小さいアイデアの小さい映画を作ろうとしなくていい。だって実際、大きなアイデアには必ずしも高いお金がかかるわけじゃないんだから。

大きなアイデアを持ち、ノーギャラで撮影するんです。そして、そのコンセプトが人々の関心を集めるんですよ。「こんなコンセプトは聞いたことがない」「面白いアイデアだ」ってね。イマジネーションに予算制限はないのです。

──本作『ドミノ』でも、『アリータ:バトル・エンジェル』に登場したアイアン・シティのセットを再利用して、製作コストを抑えましたね。

そうです。いつか再利用できるかもと思って、保管していたんです。今までにもたくさんの映画で使ってきました。

『ドミノ』であの街があることは、実はストーリー上はあまり意味をなさない。スタッフにもそれを指摘されたんだけど、僕としては「いいの!せっかく街ごと保管していたんだから、使いたい!」ということで(笑)、我慢できなくて使っちゃった。僕は低予算フィルムメーカーだから、面白みが増えるものであれば、使えるものはなんでも使う。そこに観客が疑問を抱かないのも楽しいですね(笑)。

──ファンが観れば、「あ、あれはアリータで見た建物だ」と気づきますか?

気付くと思いますよ!『アリータ』劇中で、遠くに見えたものはデジタルでしたが、役者の近くにあったものは全て本物でした。噴水とか、建物とか、そういったものは『アリータ』で何度も繰り返し使用されました。どこにどういうものが登場するか、僕から細かく教えることもできますよ。それくらい見つけやすいです。

──あなたは自分で脚本を書き、自分で監督もやり、そして自分で編集もやるそうです。これは珍しいことなのですか?

かなり珍しいですよ。実は、サウンドミキシングまで自分でやりますからね。僕の前作『スパイキッズ:アルマゲドン』の作業に、『ジョン・ウィック』のミキサーさんがやってきて、「監督がミックスもやるなんて、初めて見ました」と言われたんですが、そこで僕も、これって珍しいんだと初めて気付きました。言われてみれば、僕は初期の頃からずっと自分でミキシングしているな、と(笑)。

でも、全部自分でやる方が、自分のやりたいように作れるから、好きなんです。どういう聞こえ方をするかというのは非常に主観的です。人によって聞こえ方というのは違う。自分で方向性を決め書きして、カメラを操り、撮影の指揮をとり、編集もやり、視覚効果も統括したとくれば、サウンドミキシングだって自分でやれるでしょう。楽曲制作についてもそうです。まるで、自家製の料理を作るのか、それともチェーンのレストランに行くか、という違いです。もちろん外食しても良いものが出てくるけど、やっぱり観客が望むものは、ハンドメイドの独創的なものではないかと思います。

僕の古い映画がいまだに好かれているのは、そういうことだと考えています。「他と違う」と思ってもらえるんですね。スタジオシステムを通さないで、作り手を直接通すような感覚です。

──あなたが地元テキサスにて、そういったホームメイドな映画作りにこだわるのは、とても理にかなっていると思います。昨今では、大手スタジオのブロックバスター映画が必ずしも期待通りの興行収入を上げられず、大規模な映画はむしろハイリスクになりつつあるように思うからです。今、ハリウッドを取り巻く状況について、どう見られていますか?

やたらとゴタゴタしていますよね。元々そうなのですが、今は特にそうです。ストリーミングサービスがあって、競合が増えて、誰もがどうやって観客を劇場に連れ戻そうかと思案しています。

うまくいくこともあります。例えば、今年の夏は素晴らしい夏になった。今も人々はオリジナルのアイデアに興奮するんだと、そういう嬉しいニュースが得られた。これは映画館に観に行きたいと思わせるほどの、新鮮で、ワクワクするようなアイデアというのは、まだまだ生み出すことができるんだということです。

僕は、“創造的孤独”の中でそういったアイデアを考えるのが好きなんです。例えば『シン・シティ』の時も、実は秘密裏にテスト撮影を行なっていました。それで、これはいけるぞと自分で納得できたので、俳優たちの元に行って打診した。そういった実験的なアイデアを思いつくためには、とても保護された環境が必要なのです。

映画『ドミノ』は2023年10月27日、日本公開。