Rotten Tomatoes、宣伝会社のスコア操作疑惑が浮上 ─ 『オフィーリア』事件があらわにする構造の問題

Rotten Tomatoesの落とし穴、ライターの信頼性

Vultureは『オフィーリア』をめぐる批評家の買収疑惑を「オフィーリア事件」と称しているが、そもそもこうした不正が起きていたのは『オフィーリア』やBunker 15だけではなかったのかもしれない。むしろ、『オフィーリア』など同社の作品に限ったことだと考えるほうが楽観的だろう。

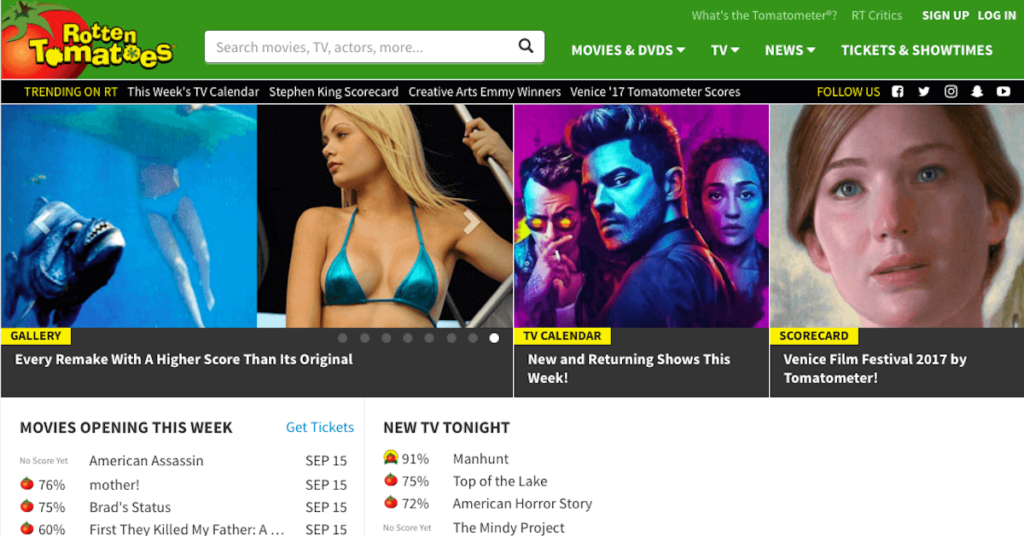

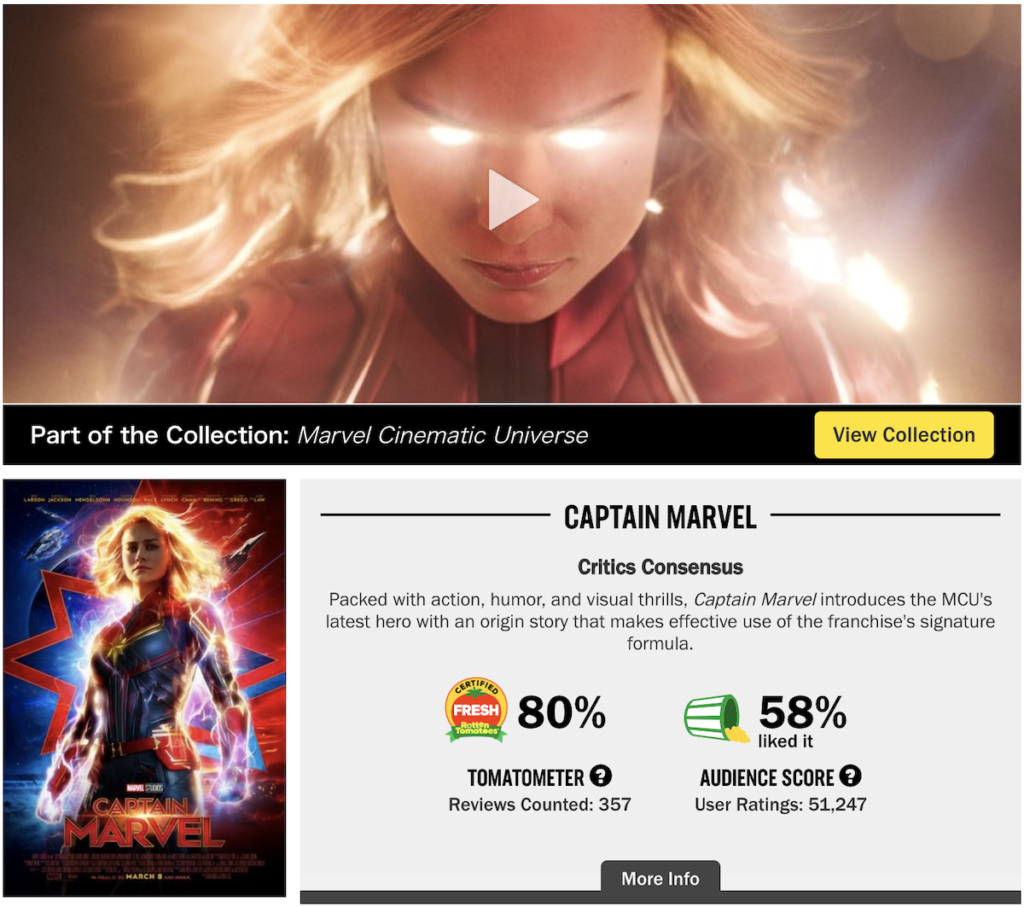

論点はいくつもある。いまやRotten Tomatoesのスコアが、あたかも映画の完成度を保証する重要な指標かのように取り扱われていることだ。日本の映画宣伝においてさえ、「Rotten Tomatoesにて◯%フレッシュ!」はキャッチーなフレーズとして機能しているほどである。しかし現実には、同サイトのスコアは極めて判断が難しい数字でもある。

なぜなら冒頭にも記したように、Rotten Tomatoesは批評家のレビューを集積し、全体の中で肯定的な文章の割合を算出するプラットフォームだからだ。各レビューの掲載先が、信頼のおける大手メディアか、それとも実質的には個人ブログにすぎない小規模サイトかは考慮されない。レビューの総数も問題にはされず、400人以上が執筆した作品であれ、10人ほどが執筆した作品であれ、パーセンテージは同じように算出されるのだ。

また、書き手の熱意や思考も数字には反映されない。実際にRotten Tomatoesからレビューをひとつひとつ読むと、作品の長所と短所に葛藤し、複雑な評価を下しているレビューが、あっさりと「Rotten」にカウントされている事実に困惑することもある。逆に大絶賛でなくとも、まずまずの評価ならば「Fresh」だ。ここでしばしば起こるのは、“特に傑出した点もないが、さほど大きな粗もない映画”が90%フレッシュを超えてくる事態である。

現在、Rotten Tomatoesは米国の大手チケット販売サイトFandangoが保有(2016年~)しており、株式の75%はその親会社であるNBCユニバーサル/コムキャストが所持。残りの25%はワーナー・ブラザース・ディスカバリーが所持している。すなわち、大手スタジオ2社とチケット販売サイトが批評のスコアを握っているわけだが、ユニバーサル&ワーナー作品にも容赦なく「Rotten」評価がつくことは多い。「オフィーリア事件」をきっかけに浮上した点数操作疑惑の目を、これら2社にも同じく向けるべきかどうかは議論の余地があろう。

むしろ「オフィーリア事件」をきっかけに問題視されるべきは、あっさりと批評家や書き手が買収されてしまう、または宣伝・広報の文脈に乗ってしまうことではないか。翻って言えば、それほどまでに映画批評が軽視され、宣伝の道具として扱われている現状があるということだ。

『カード・カウンター』(2021、日2023)や『魂のゆくえ』(2017)の映画監督ポール・シュレイダーは、「システムが壊れているんです。観客はバカになり、普通の人は以前のように批評を読まなくなった。Rotten Tomatoesはスタジオがゲームとして使えるもの。だから使われているんです」と語った。しかし、この発言の「Rotten Tomatoes」を「SNS」や「推薦コメント」に置き換えても同じことが言えるのは明らかで、国や地域を問わず、もはや多くのライターにとって他人事ではない。問われるのは、作品や観客、批評のすべてに対する書き手の誠実性だ。

2023年7月、批評家のガイ・ロッジ氏は、『バービー』の試写に出席した際のエピソードをこのように記している。

「今に始まったことではないが、昨夜の『バービー』試写会で、レビューの解禁日指定にサインした後、“SNSで皆さんのポジティブな反応を聞きたい!”と言われたことについて考えています。なぜ批評家とインフルエンサーが混同され続けているのか、私にはわからない!」

It wasn’t anything new, but I’m thinking about how at last night’s Barbie screening we signed a review embargo and were then told, “But we do want to hear all your positive reactions on social media!” I can’t think why people keep getting critics and influencers mixed up!

— Guy Lodge (@GuyLodge) July 18, 2023

Source: Vulture